La principale règle d’une gestion efficace du temps – et à laquelle nous sommes tous défaillants – c’est de distinguer dans nos tâches ce qui est important de ce qui est urgent :

* l’important est ce qui est prioritaire dans la hiérarchie de mes objectifs ; c’est ce dont la réalisation, qu’elle soit proche ou lointaine, « importe » avant toute chose : si je le manque, ce sont mes objectifs que je manque.

* l’urgent est ce qui ne peut être réalisé que maintenant, ce qui, faute d’être réalisé immédiatement ne pourra l’être ensuite : au delà ce sera trop tard. Mais ce n’est pas nécessairement important !

Avouons que malgré les inconvénients et le stress que cela procure, il est souvent plus motivant de travailler dans l’urgence : l’excitation produite nous motive ; l’urgence nous contraint à agir, ce à quoi ne suffisent pas toujours nos seuls objectifs (ceux que pourtant nous « voulons ») ; parfois l’urgence nous donne un certain sentiment d’exaltation dans le feu de l’action. Il est effectivement plus difficile de se motiver lorsque rien ne nous y presse extérieurement, lorsque les échéances sont encore lointaines. Or cette manière de faire est inefficace, puisqu’elle conduit à privilégier l’urgent sur l’important, et donc à laisser involontairement des tâches urgentes, mais non importantes, prendre la priorité sur des tâches importantes mais non urgentes. D’autre part traiter les tâches importantes dans l’urgence ne permet pas de disposer du temps de la réflexion pour bien agir. En conséquence, voici quelques règles très simples :

* faire un classement périodique (chaque année, mois, chaque semaine, chaque jour…) de mes tâches selon les quatre catégories suivantes d’importance décroissante, important & urgent (IU), important & non urgent (InU), urgent & non important (UnI),et enfin non important & non urgent (nInU) : ce classement dépend d’abord des objectifs de chacun…

* réaliser en priorité toutes les tâches IU : le but étant de traiter le moins de tâches importantes dans l’urgence, il faut se débrouiller pour que ces tâches IU soient le plus limitées possible : viser donc à les épuiser le plus vite possible (voir plus bas) ;

* lorsque les tâches IU ont été épuisées, consacrer l’essentiel de son temps aux tâches InU ! c’est cela qui est difficile et qui exige une vraie ascèse, parce que nous avons tendance à vouloir rester dans l’urgence, à faire suivre les tâches IU par les tâches UnI, en oubliant nos vrais objectifs. Or, la réalisation des tâches InU est plus importante, car elle permet de préparer l’avenir, de faire en sorte que l’important ne devienne pas urgent, puisqu’il a été anticipé !

* lorsque toutes les tâches InU sont achevées, il faut encore s’interroger si l’on ne pourrait pas « inventer » de nouvelles tâches InU à faire : être capable d’anticiper sur ce qui sera important plus tard et s’y mettre avant même que cela soit d’actualité, c’est le propre des grands hommes ; c’est seulement ensuite que l’on peut se donner le luxe de faire des tâches UnI !

* s’interdire de perdre du temps sur des tâches nInU ! [1]

La grande affaire est donc de savoir ce qui est important, c’est à dire quels sont mes objectifs :« qu’est-ce que je veux ? ». Le critère absolu pour identifier ces objectifs est donné par saint Augustin : « Aime et fais ce que tu veux ! », que l’on doit traduire, non pas par « …fais n’importe quoi » ou « …fais ce dont tu as envie », mais par « Aime, et ce que tu veux vraiment, ce que tu as décidé, fais le !

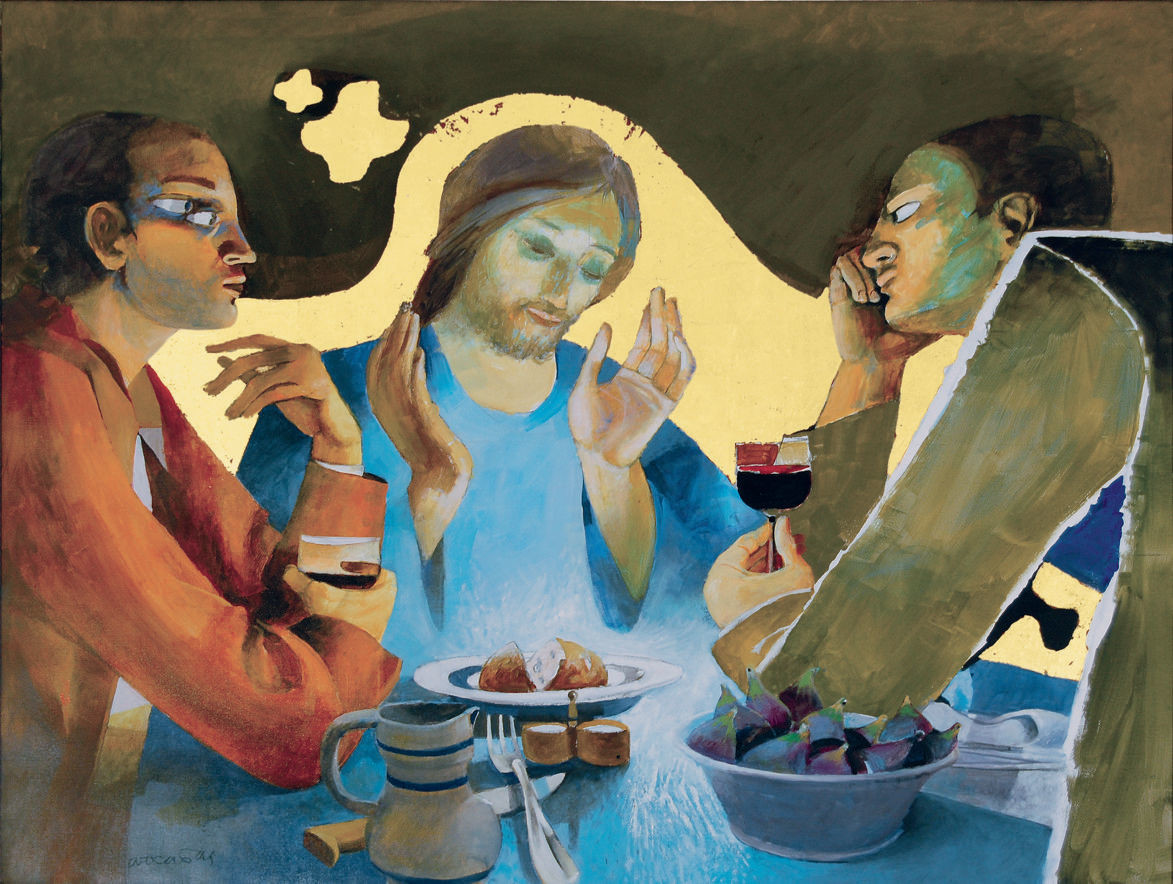

* « aime » : le critère d’une vie réussie, c’est l’amour ! c’est l’objectif ultime, qui est Dieu, que la rencontre personnelle avec le Christ nous révèle en plénitude, et qui se confond avec l’amour le plus concret pour son prochain.

* « ce que tu as décidé » : l’amour ne réside pas dans le vague des sentiments ; il doit se réaliser concrètement, par des choix précis, des actes définis ; et on ne peut prétendre tout faire : être adulte consiste à consentir librement à sa vocation, qui implique de renoncer à vouloir tout faire (illusion infantile de toute puissance), pour se décider et s’engager tout entier sur un choix défini, pour une plus grande fécondité. Il s’agit non de tout faire, mais d’être tout entier dans ce que l’on a choisi de faire.

* « fais-le » : c’est-à-dire à fond, sans distraction ni mélange, avec intensité, de tout son cœur, parce que c’est autant notre volonté que celle de Dieu.

L’enjeu de ce qui précède, c’est tout simplement le bonheur ! Sur le moment, il n’est pas toujours facile de savoir ce qui est important, ce que l’on veut vraiment ; mais a posteriori, la révision de vie, ou la prière de relecture [2] devant le Seigneur nous apprend petit à petit à voir ce qui est vécu par amour, c’est à dire en consonance avec le projet de Dieu pour chacun de nous, ce qui est réellement fécond, ce qui rend vraiment heureux. Les échecs font aussi partie de cette pédagogie qui nous enseigne à distinguer la fécondité (surcroît de vie) de la seule efficacité (adéquation résultat – objectif) qui peut être sans valeur, si l’objectif est mauvais.

[1] Une règle classique celle dite du « 80/20 » dit que les tâches essentielles (les 80% les plus importantes) ne nécessitent que 20% des efforts : éviter donc le perfectionnisme, qui prend beaucoup de temps pour un surcroît négligeable de qualité dans le résultat.

[2] A voir avec votre accompagnateur spirituel, si vous n’en connaissez pas la pratique.

Les notes que j’ai prises des interventions de Marianne Cebron (de la Pastorale Familiale du diocèse de Toulouse), fr. Gilles Danroc (dominicain) et Marie-Claude Ernst (moraliste) sont téléchargeables

Les notes que j’ai prises des interventions de Marianne Cebron (de la Pastorale Familiale du diocèse de Toulouse), fr. Gilles Danroc (dominicain) et Marie-Claude Ernst (moraliste) sont téléchargeables

• Après l’ « Enquête », par trois fois :

• Après l’ « Enquête », par trois fois : La préparation de « La foi en questions » peut être très rapide (moins de 2 heures, travail d’édition compris). Elle consiste à :

La préparation de « La foi en questions » peut être très rapide (moins de 2 heures, travail d’édition compris). Elle consiste à :