Pas facile de converser avec un jeune en bisbille sur la foi et sur l’amour… même avec MSN, comme hier soir. On croit que la question est théologique ou philosophique, alors qu’elle est existentielle…

Lui : Êtes-vous là ?

Le prêtre : Oui !

Lui : C’est quand même rare que nous profitions de votre présence sur MSN.

Le prêtre : En fait, je suis plus souvent sur facebook, et ce soir tout particulièrement avec des 3èmes qui préparent leur confirmation dimanche.

Lui : Oulala… Ne leur mettez pas trop d’idées dans leur tête ! C’est pas bien.

Le prêtre : A les entendre, après la retraite de confirmation que nous leur avons concoctée, j’ai plutôt l’impression que cela les a rendus plus heureux et responsables d’eux-mêmes.

Lui : Mon cher. Disons que par expérience, ils verront vite que les choses ne sont pas ce qu’elles sont ou que l’on donne.

Le prêtre : Tu parles au futur. Eux et moi voient au présent les fruits de ce qu’ils ont reçu.

Lui : Le problème, c’est que j’ai vu comme eux, et que maintenant, je vois l’avenir pour eux. Leur mettre des illusions dans la tête, n’est-ce pas les mettre dans le mauvais chemin.

Le prêtre : On peut tous se tromper de chemin, et de critère pour choisir ce chemin.

Lui : Quel critère ?

Le prêtre : Il y a celui de la cohérence intellectuelle de la foi chrétienne que je pense avoir plus creusé que toi – pardonne-moi d’user d’un argument d’autorité parce que je n’ai pas le temps de développer. Mais il y a aussi le critère du fruit que la foi produit en nous. S’il y a des chrétiens malheureux, fermés et irresponsables, je constate que le fait de considérer la foi comme une illusion ne rend pas plus heureux, ouvert et responsable, au contraire.

Lui : Ne croyez-vous pas à un moment donné que – en parlant concrètement – nous vivons dans un monde fait pour ne plus croire.

Le prêtre : Pardon, je ne comprends pas ton message.

Lui : Je vais reformuler. Comment croire en quelque chose lorsque tout nous montre le contraire. Y croire encore, n’est-ce pas une erreur ?

Le prêtre : Le contraire de quoi ? Je vois un monde tout à fait conforme à ce que l’Evangile et la révélation biblique me dit. Non pas un monde où « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil », mais au contraire un monde injuste, violent, immoral, où le juste est bafoué, où l’amour est crucifié, où Dieu accepte de subir de plein fouet les conséquences de cela. C’est cela la Passion du Christ.

Mais cela commence bien avant, avec une Création, assez belle, assez immense, assez admirable pour que l’on en puisse espérer le meilleur, et qui induit une désillusion d’autant plus grande que les fruits que nous lui faisons produire sont plus contraires.

Voilà le monde de la Bible, qui nomme dans son énormité le scandale du mal, de la souffrance et de la mort. C’est le discours athée qui nie ce monde, qui endort les consciences, parce qu’il ne prend pas la mesure – infinie – du décalage entre ce qui est espéré et ce qui est atteint. Pour l’athée, le mal est fini, puisqu’il ne nous prive pas d’un Bien avec un grand B. Il ne fait que raccourcir un peu une existence limitée.

Seul le chrétien voit le monde tel qu’il est, dans son horreur, comme négation de Dieu, de l’absolu, et donc scandale infini. Mais il voit aussi au coeur du monde la présence de celui qui en est le Sauveur, non pas comme un magicien invulnérable ou extérieur au monde, mais comme celui qui vient assumer avec l’homme ce scandale, et la vulnérabilité qui va avec.

Lui : ça ne répond pas trop à ma question. Bon, ne nous basons pas sur la religion. Prenons un exemple concret. Voilà : un type sort avec une fille ; le truc classique ; celle-ci plante le gars, ce qui arrive de nos jours de plus en plus ; d’après votre philosophie, le gars, ayant vécu un truc de malade ne peut pas arrêter de penser à elle ; et là, il fait vraiment de la m**** ; mail il lui dit quand même qu’il l’aime, un truc de malade ; et il y croit, alors que tout lui montre le contraire. Est-ce que le pauvre bougre a encore raison d’y croire plus que tout. N’est-ce pas une erreur d’y croire.

Le prêtre : Dans ton exemple, « tout lui montre le contraire », parce que la fille ne l’aime pas. Mais je ne vois pas en quoi il m’est montré le contraire de la révélation d’un Dieu aimant l’homme au point de plonger avec lui dans son enfer.

Le gars n’a pas de raison d’y croire si tout lui montre le contraire. Tout comme je n’ai pas de raison de croire aux martiens, ou au monstre du Loch Ness etc…

Lui : On va dire qu’un lourd sentiment lui dit d’y croire.

Le prêtre : Mais je redis que pour ce qui est de la foi chrétienne, ton point de départ : « tout lui montre le contraire » est faux !

Lui : Donc, il a raison d’y croire.

Le prêtre : Dialogue de sourds ! Pour ta petite histoire amoureuse, le gars n’a pas de raison d’y croire, et c’est lui qui se berce d’illusions à continuer d’y croire, alors que « tout lui montre le contraire ». Une sorte d’obstination dans l’erreur.

Mais je re-redis que je ne vois aucun rapport entre une telle histoire et la foi en Jésus-Christ, où « rien ne me montre le contraire » !

Lui : Donc tu n’y crois pas.

Le prêtre : ?

Lui : Alors, le type a-t-il vraiment raison de continuer à aimer cette personne plus que sa propre personne ? Et de croire en ce sentiment qui lui dit d’y croire.

Le prêtre : La réponse se trouve dans la compréhension que l’on a du verbe « amour ».

Pour les grecs, il y a 3 mots :

– Eros : attirance, désir amoureux, passion… en gros, le fait que la personne aimée te séduit, t’attire de par ses qualités, son charme etc… et c’est ce dont tu parles dans l’histoire précédente. C’est là un état que l’on subit – dans passion il y a « passif » – et qu’il peut être difficile de maîtriser. Difficile, mais pas impossible : le pilote dans l’avion, cela reste moi-même. Cet état ne peut non plus durer. Il ressemble davantage à un feu de paille : rapide, violent, mais peu durable.

– Philia : amitié, réciprocité… comme dans une équipe, où l’on s’aime moins l’un l’autre, que du fait de vivre ou de viser ensemble quelque chose. Cet amour-là est moins violent que l’Eros, mais tient plus la durée, car il repose sur un projet commun.

– Agapè : amour désintéressé, de don de soi, où il s’agit moins d’aimer l’autre pour le bien qu’il m’apporte (ça, c’est l’Eros), que de vouloir faire son bonheur…

A la limite, quand on aime de cet amour-là, on préfèrera voir l’autre heureuse avec un autre, que malheureuse avec soi.

Il ne faudrait s’engager pour la vie avec quelqu’un que si l’on assume les 3 formes d’amour : un sentiment amoureux, un projet de vie à deux, du désintéressement. Ce n’est pas le cas du gars qui s’illusionne sur l’amour de l’autre, car il est plutôt dans un Eros frustré.

Lui : En clair, tu me dis que cette personne a tort d’y croire encore et d’attendre.

Le prêtre : On n’est pas dans le registre du « avoir tort », « avoir raison », mais dans celui de la qualité de l’amour que l’on veut offrir à (et recevoir de) l’autre. Il y a des couples qui se contentent d’un amour Eros à deux, où chacun consomme l’autre pour ce qu’il lui apporte : ça ne dure pas longtemps (2 à 5 ans en gros). Il y a des couples où un projet – par exemple de fondation d’un foyer – donne plus d’ampleur à leur amour, mais qui se séparent après 10 à 20 ans de mariage, quand la réalisation effective du projet ne semble plus exiger le même engagement dans la durée.

A mon – humble – avis, je préférerais vérifier que l’amour que je donne et reçois comporte toutes les dimensions d’un amour 3 étoiles, c’est à dire avec Eros, Philia et Agapè, pour ne serait-ce que commencer une relation amoureuse.

En faisant le contraire, en pensant que l’amour passionnel, le sentiment amoureux seul est suffisamment fort pour fonder le couple, beaucoup s’abîment le cœur.

Lui : Donc il ne faut pas croire en aucun de ses sentiments.

Le prêtre : Je n’ai pas dit cela, puisque l’Eros fait partie de l’amour. Mais il a besoin d’être régulé par les 2 autres formes d’amour.

Par exemple, puisque tu veux du concret : un gars follement amoureux d’une fille, à la limite, si son sentiment amoureux n’est pas régulé, il pourrait en arriver à l’avoir pour lui de force (viol), voire à la tuer par jalousie plutôt que de la laisser à un autre. Moins dramatiquement, il pourrait négliger voire piétiner ses projets à elle, pour l’avoir tout le temps avec lui et pour lui.

Au contraire, si la Philia régule l’Eros, il pourra comprendre la nécessité d’attendre que l’autre soit prête, envisager non pas l’autre comme un bien à conquérir, mais voir avec l’autre le bien qu’ils peuvent faire ensemble. Si l’Agapè régule le tout, il pourra laisser l’autre vraiment libre de lui répondre oui ou non, acceptant d’avance la réponse, quelle qu’elle soit.

Lui : Hum, ça ne répond pas trop à ma question, mais bon, je m’en contenterai.

Le prêtre : @ plus !

Lui : @ +

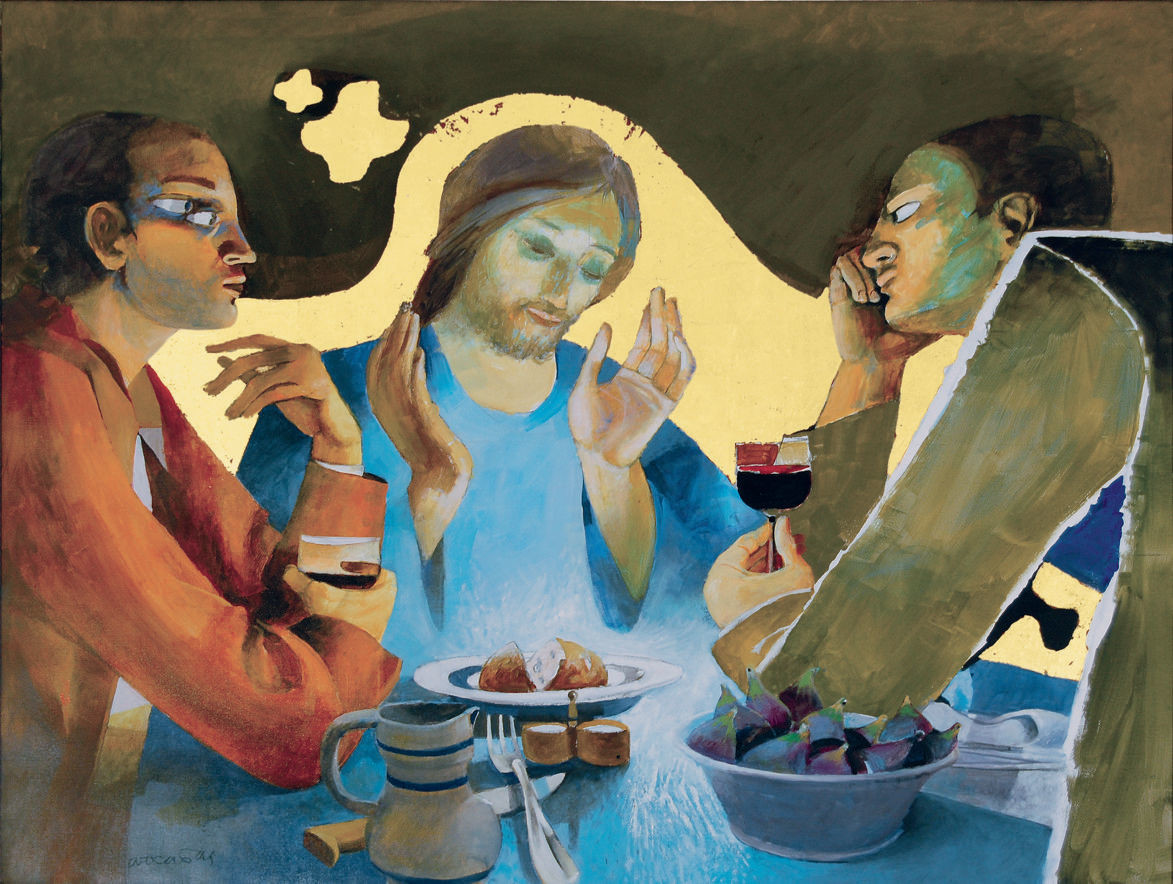

Pour la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens, les communautés chrétiennes de Rodez ont préparé ensemble un dépliant à partir du chapitre 24 de l’Evangile selon Saint Luc : pour le télécharger, cliquer ICI

Pour la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens, les communautés chrétiennes de Rodez ont préparé ensemble un dépliant à partir du chapitre 24 de l’Evangile selon Saint Luc : pour le télécharger, cliquer ICI